最新ニュース

-

2024年7月12日

加藤隆史(領域代表、A01計画研究・研究代表者、東京大学)らのバイオミネラル液晶から形成される鮮やかな構造色を示すフォトニック材料に関する成果が、2024年6月26日付でドイツ国際科学誌「Advanced Materials」のEarly Viewとして公開されました。2024年7月12日には東京大学(本部HPおよび工学系HP)よりプレスリリースされました。

Advanced Materials, 本部HP, 工学系HP

また、2024年7月12日付の日本経済新聞電子版、2024年7月19日付の科学新聞で紹介されました。 -

2024年7月10日

桶葭 興資(A03公募研究・研究代表者,北陸先端科学技術大)らが長年研究してきた「多糖の界面分割」に関する研究が読売新聞オンラインの「挑む―科学の現場から」にて「生命上陸のカギ握る? 不思議な「界面分割」現象」として、電子版にて紹介されました。 こちら

-

2024年3月31日

水圏機能材料の科学研究費補助金の研究期間は、本日をもって終了いたしました。

これまでのご協力およびご支援ありがとうございました。

本領域の分野を益々発展させるべく力を尽くしますので、今後ともよろしくお願いいたします。 -

2024年2月26日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第18号が発行になりました。

第7回領域会議の様子を報告しています。 こちら -

2024年1月22日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第17号が発行になりました。

国際アドバイザリーボードの評価委員会を開催した様子を報告しています。 こちら -

2023年11月8日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第16号が発行になりました。

第2回・第3回インダストリーインターンシップ、および、第13回CSJフェスタ内で開催された公開企画の様子を報告しています。 こちら -

2023年10月23日

第13回CSJ化学フェスタ2023(公益社団法人日本化学会主催、2023年10月17日(火)~19日(木)、タワーホール船堀(東京))の期間にて、本領域では、公開企画を開催しました。 こちら

-

2023年5月22日

今清水正彦(A02公募研究・研究代表者、産総研)、菱田真史(A02-1計画研究・研究分担者、東京理科大学)らのサブテラヘルツ波照射によるタンパク質水和への非熱的作用に関する成果が、2023年5月22日、産総研からプレスリリースされました。今清水らが開発した高感度なマイクロ波誘電緩和測定技術と、菱田のTHz分光測定技術を組み合わせ、サブテラヘルツ波照射中、照射後の水和構造の変化を捉えた研究成果です。本研究は国際学術誌「Nature Communications」に掲載され、同誌のEditors’ Highlights にも選出されました。

-

2023年5月21日

日本テレビ「所さんの目がテン!」の「身近で不思議な素材!シリコーンってなに?」の放送回において,原光生(A01公募研究・研究代表者、名古屋大学)が開発した湿度応答性シリコーンが紹介されました。放送内容は配信サービスのTVerにて1週間,またはHuluにて1年間視聴することができます。

-

2023年4月12日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第15号が発行になりました。

第6回領域会議、第3回産学連携フォーラム、第2回アカデミアインターンシップ、および、第3回若手スクール開催の様子を報告しています。 こちら -

2022年10月5日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第14号が発行になりました。

第二期公募研究を紹介しています。

また、注目の研究、若手の研究についても紹介しています。 こちら -

2022年8月8日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第13号が発行になりました。

第二期公募研究を紹介しています。

第12回CSJ化学フェスタ2022における水圏機能材料の公開企画(2022年10月19日、20日)を紹介しています。 こちら -

2022年8月1日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第12号が発行になりました。

第二期公募研究を紹介しています。 こちら -

2022年7月11日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第11号が発行になりました。

第二期公募研究を紹介しています。今後、何号かに分けて紹介していきます。 こちら -

2022年5月9日

新学術領域研究「水圏機能材料」の第5回領域会議(非公開)を2022年5月9日(月)~10日(火)にオンラインで開催しました。

令和4年4月から、後半の4年度・5年度が始まり、公募研究の第二期の方も加わっていただきました。本領域会議では、さらに本領域の研究を発展・深化させるために、新たな水の科学について活発な議論を行い、領域内の連携活動を確認しました。 -

2022年5月6日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第10号が発行になりました。

本号では、第4回領域会議と第2回産学連携フォーラムの開催内容を紹介しております。 こちら -

2022年4月20日

2022年4月20日、渡辺豪(A02計画研究・研究分担者, 北里大学)と中村貴志(A01公募研究・研究代表者, 筑波大学)が令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞いたしました(表彰機関:文部科学省)。

若手科学者賞は研究,独創的視点に立った研究者,高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげた40歳未満の研究者を対象として送られる賞です。

文部科学省による正式な報道発表はこちらから読めます。 -

2022年4月1日

新学術領域研究 令和4年度公募研究課題について

公募研究(研究期間:令和4―5年度)の採択課題が開始されました。

新たな公募研究者とともに、「水圏機能材料」をさらに深める研究を引き続き推進します。 -

2022年2月4日

第2回産学連携フォーラム(公開)を2022年2月4日(金)にオンラインで開催しました。

計画研究者・公募研究者から講演を行い、産業界を中心に約500名以上の参加があり、活発な研究討議が行われました。

本研究領域の環境低負荷・材料調和社会へ向けた研究および新たな水に関する視点について、産業界から期待が示されました。 -

2022年1月25日

新学術領域研究「水圏機能材料」の第4回領域会議(非公開)を2022年1月25日(火)にオンラインで開催しました。

公募研究者から領域採択後、2年間の研究結果を確認するとともに、領域内での共同研究・連携活動を紹介しました。領域関係者にて、新たな水の科学について活発な議論を行い、領域内の連携活動のさらなる推進を確認しました。 -

2022年1月17日

田中賢(A03-2計画研究・研究代表者、九州大学)、原田慈久(A02計画研究・研究代表者,東京大学)らの抗血栓性高分子の機能発現メカニズムの解明に関する成果が、九州大学よりプレスリリース・研究成果として発表されました。田中らが行っている抗血栓性高分子の合成、表面解析と、原田らの軟X線発光分光分析の技術を組み合わせ、抗血栓性発現に関わる水和構造の成長過程を捉えた研究成果です。本研究はアメリカ化学会発行の学術誌「Langmuir」に掲載され、Langmuir誌のSupplementary Coverにも選出されました。

-

2021年12月29日

ニュースレター(Aquatic Functional Materials News)第9号が発行になりました。 こちら

-

2021年12月2日

橋川祥史(A01公募研究・研究代表者,京大化研)らのフラーレン内部に閉じ込められた単一水分子の量子回転運動に関する成果が、米国化学会の国際学術誌「Nano Letters」にオンライン掲載されました。2022年1月6日、東京大学(こちら)、京都大学(こちら)、東北大学(こちら)よりプレスリリースされました。日本経済新聞(こちら)、日刊工業新聞(こちら)、EurekAlert!(こちら)などで紹介されました。

-

2021年11月18日

東京化学同人「現代化学」誌12月号に「生体に着想を得て水とともに働く機能性液晶をデザインする」と題して、研究内容の記事広告を掲載しました。(p.20-21)

-

2021年11月18日

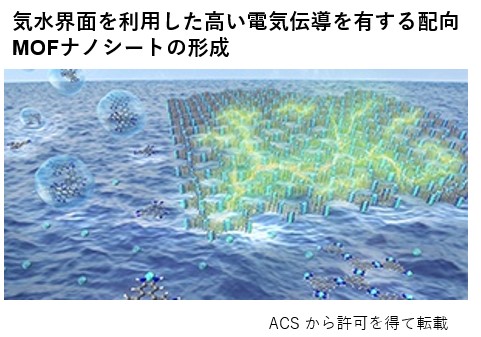

2021年10月27日、牧浦理恵(A01計画研究・研究分担者、大阪府立大学)の気水界面を利用した高い電気伝導を有する配向MOFナノシートの成果が、米国化学会の国際学術誌「ACS Applied Materials & Interfaces」にオンライン掲載され,Supplementary Coverに選出されました。

大阪府立大学(こちら)、東京大学(こちら)、SPring-8/JASRI(こちら)よりプレスリリースされました。日本経済新聞電子版(こちら)、日刊工業新聞紙面でも紹介されました。 -

2021年10月28日

加藤隆史(領域代表、A01計画研究・研究代表者、東京大学)が、長年、行なってきた教育・研究活動が、朝日新聞全国版(2021年10月28日朝刊、教育紙面)に、「明日へのLesson ~液晶の面白さ 出張授業で伝える~ 」として、紹介されました。こちら(新聞社サイト)から記事を読めます。

-

2021年10月27日

川合眞紀先生(評価委員、自然科学研究機構分子科学研究所・所長)が令和3年度文化功労者に選ばれました。文化功労者は、文化の向上や発展に関して特に功績のあった人に対して、文部科学大臣より授与されるものです。 お祝い申し上げます。

-

2021年10月18日

東京化学同人「現代化学」誌11月号に「水のある環境で活躍する新たな高機能有機材料を合成」と題して、研究内容の記事広告を掲載しました。(p.32-33)

-

2021年10月1日

東京化学同人「現代化学」誌10月号に「界面水を制御して超分子材料の新機能を開拓する」と題して、研究内容の記事広告を掲載しました。(p.26-27)

最近の研究から

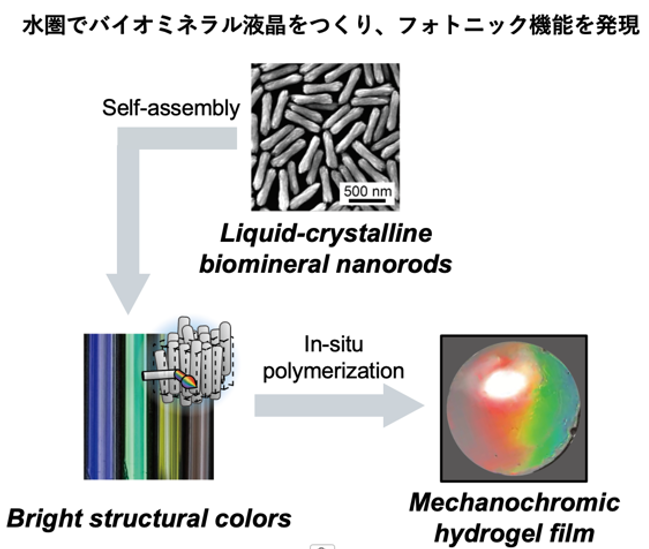

加藤隆史(A01)らは、水圏においてフルオロアパタイト/高分子ハイブリッドからなるナノロッドが形成するバイオミネラルのコロイド液晶をつくり、鮮やかな構造色を示すフォトニック機能を発現させることに成功しました。バイオミネラル液晶を高分子ゲル中に固定化することで、刺激に応答して色変化するメカノクロミック特性を示しました。

Advanced Materials, 2404396, Early View, (2024).

プレスリリース:東京大学本部HP, 東京大学工学系HP

紹介記事:日本経済新聞、マイナビニュース、BIGLOBEニュース、OPTLONICS 、JST中国語版

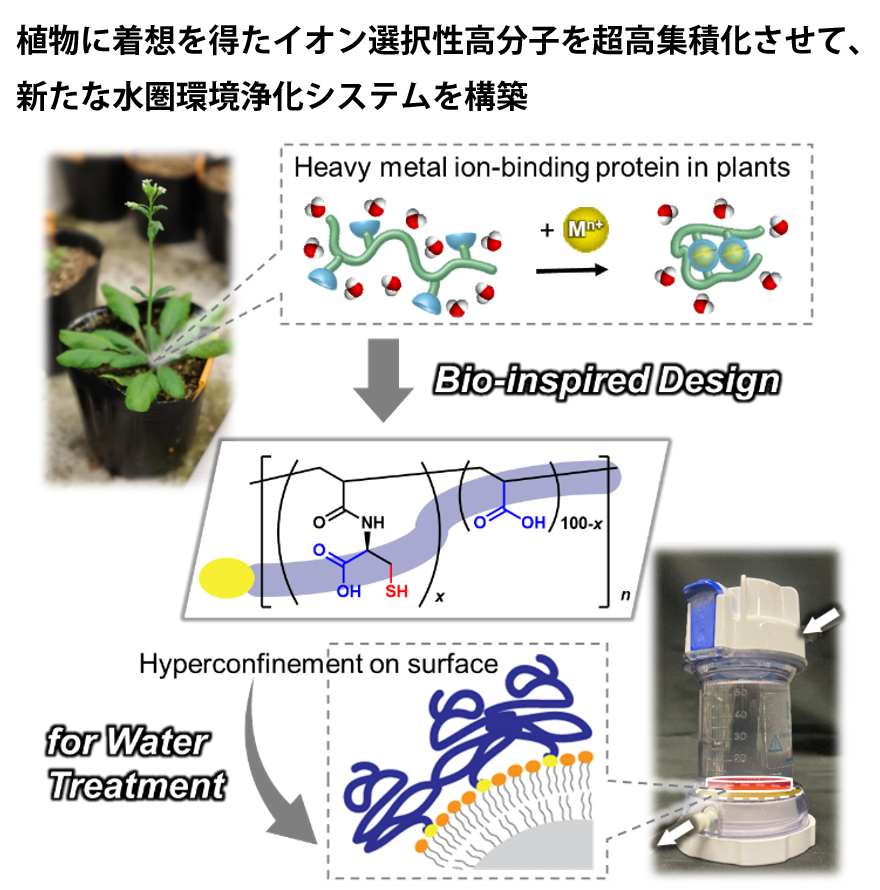

田中求(A03)、中畑雅樹(A03)、池本夕佳(A02)、中村貴志(A01)らは、植物が水中の重金属イオンを選択的に捕捉・無毒化して自らを守るタンパク質に着想を得た高分子材料を開発し、『生物にならい生物を超える』高いイオン選択機能を実現しました。さらにドイツ・ハイデルベルク大学との国際連携によって、この材料を材料/水界面で超高集積化させたシステムを構築し、汚染水モデルに含まれる有毒な重金属イオンを飲み水レベルまで除去可能な、新しい水圏環境浄化システムとして発表しました。

Nat. Commun., 15, 5824-1/10 (2024).

オンラインリリース 2024年7月11日

プレスリリース:Osaka University, Kyoto University

紹介記事:Nihon Keizai Shimbun, Springer Nature Research Communities, EurekAlert!, Asia Research News, ScienMag, Phys.org, Nanowerk, Bioengineer.org, Smart Water Magazine, AZoMaterials, Chem Europe, Mirage News, Technology Networks,

Water Online, Innovazione.

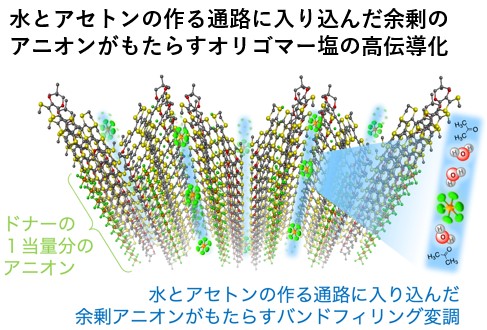

藤野智子(A01)らは、ドープ型ポリエチレンジオキシチオフェン(PEDOT) の単結晶性オリゴマーモデルを開発しています。本論文では、混合配列をもつ4量体の電荷移動塩において、2量体塩の100万倍も高い室温伝導度を達成し、室温以上で金属的状態を実現しました。高伝導化の鍵となったのが、単結晶中に含まれた水とアセトンの作る通路です。この通路に取り込まれた余剰アニオンが、バンドの充填率を半充填状態から逸脱させました。

J. Am. Chem. Soc. 2023, 145 (28), 15152–15161.

プレスリリース:東京大学・JST・分子研

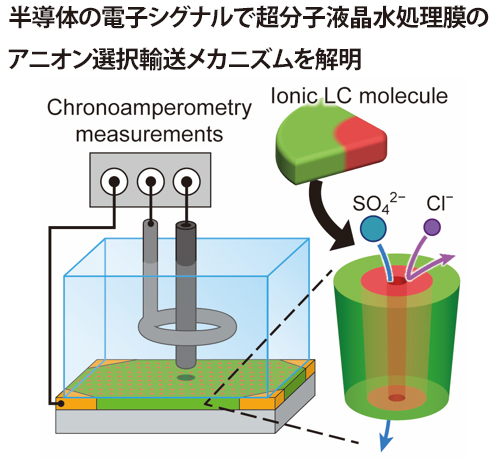

加藤隆史(A01)、田中求(A03)らはブレーメン大(独)との国際共同研究において、窒化ガリウム半導体表面をアニオン選択能を有する超分子液晶水処理膜により被覆した電子機能性複合材料を作製しました。この水処理膜ナノ孔内において水和半径の大きな2価の硫酸イオンが1価の塩素イオンよりも選択的に輸送される機構をクロノアンペロメトリーの電気信号解析により明らかにしました。

J. Phys. Chem. B, 2024, 128, 4537−4543.

DOI: 10.1021/acs.jpcb.4c00047

Supplementary Cover

オンラインリリース2024年4月29日

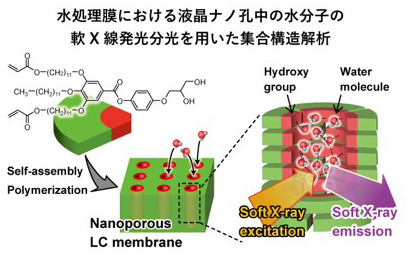

加藤隆史(A01)、原田慈久(A02)らは、水酸基がナノ孔壁表面をおおう直径1.5 nmの自己組織化カラムナー液晶ナノチャネル中に存在する水分子の水素結合構造を、軟X線発光スペクトル測定により調べました。これにより、水酸基が孔壁表面にある液晶ナノチャネル中の水分子は、イオン液晶ナノチャネル中の水分子 (参考文献: Kato and Harada, Angew. Chem. Int. Ed., 59, 23461-23465 (2020)) と異なり、バルクの水分子に似た水素結合構造を形成していることを明らかにしました。これは液晶膜の分離機能の理解と新しい機能設計につながると考えられます。

J. Phys. Chem. Lett., 15, 454-460 (2024).

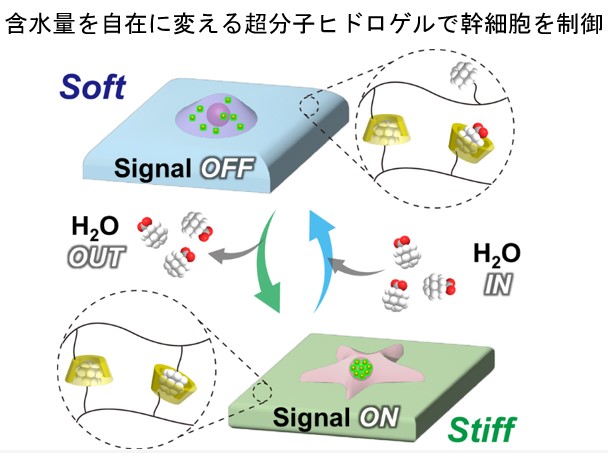

田中求(A03)、高島義徳(A03) 、中畑雅樹(A03)らは、水分子の出し入れを制御することで硬さを自在に変える超分子ヒドロゲル膜を開発しました。ハイデルベルク大学附属病院(独)との国際連携によって、一定の硬さを超えるとヒト幹細胞が周辺環境に応答すること、硬さを変える周期を短くするとある周期で幹細胞の機能が変化することを見出しました。

Adv. Healthcare Mater. 13, 2302607 (2024).

Back Cover

オンラインリリース 2023年12月20日

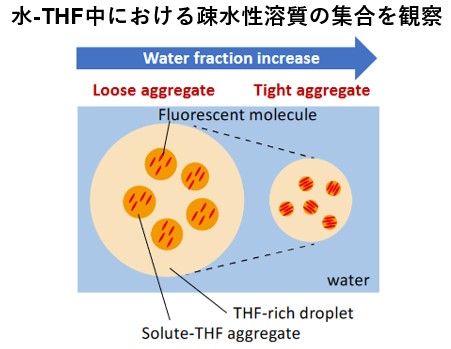

辻勇人(A01)、中畑雅樹(A03)、菱田真史(A02)、瀬戸秀紀(A02)らは、蛍光顕微鏡、動的光散乱、広角X線散乱、中性子小角散乱などを用いて、水-テトラヒドロフラン(THF)混合溶媒中における疎水性発光色素の凝集挙動を観察しました。その結果、水-THF混合比を変化させると、水分子とTHF分子がミクロ~メゾスコピックスケールの多彩な構造をとり、その中で発光色素の凝集状態や凝集体のサイズが変化し、これが光物性変化と対応することを明らかにしました。

J. Phys. Chem. Lett., 14, 11235-11241 (2023).

Supplementary cover

プレスリリース:神奈川大学、大阪大学、東京理科大学、高エ機構、J-PARC、原子力機構

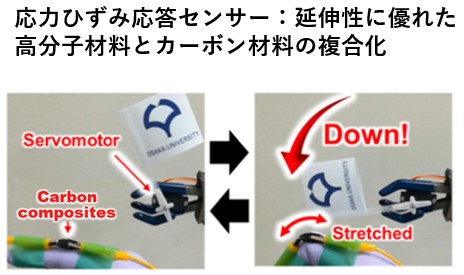

髙島義徳(A03)、仁科勇太(A01)、松葉豪(A03)、池本夕佳(A02)らは、延伸性に優れた高分子材料とカーボン充填剤を用いて複合材料を作製しました。得られた複合材料は延伸に伴い電気抵抗が変化し、印加応力ひずみを検出することができました。

ACS Polymers Au, 3, 394-405 (2023).

Front Cover

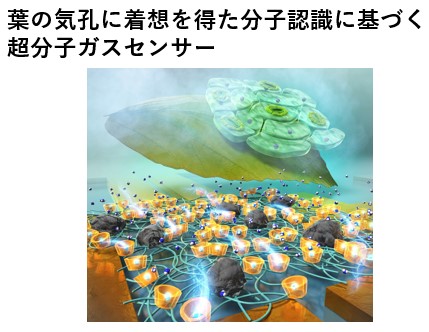

髙島義徳(A03)、鷲津仁志(A02)、南豪(A01)らは、可逆的な結合を持つ高分子材料とカーボン材料を複合化し、ガスセンサーを作製しました。得られたガスセンサーはシクロデキストリンの分子認識を通して、アンモニア系化合物を選択的に検出しました。

ACS Appl. Mater. Interfaces, 15, 39777-39785 (2023).

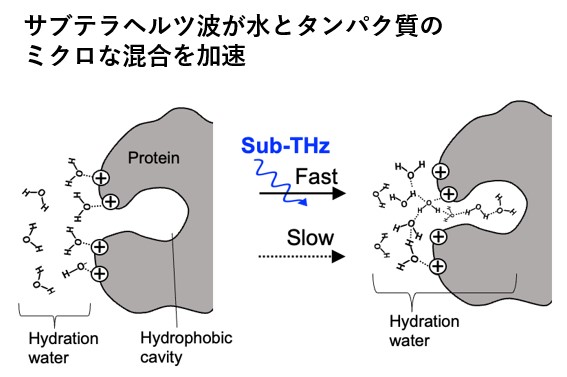

今清水正彦(A02)、菱田真史(A02)らは、サブテラヘルツ領域の電磁波の照射により、タンパク質の周囲にある水分子集団の運動を励起し、水和状態を変化させる現象の観測に成功しました。観測の妥当性をテラヘルツ分光法とNMR分光法により検証した結果、通常は長い時間を要するタンパク質の水和変化が、sub-THz波の照射によって大幅に加速されることを発見しました。

Nat. Commun., 14, 2825 (2023),

Editors’ Highlights.

プレスリリース:産総研、東京理科大学

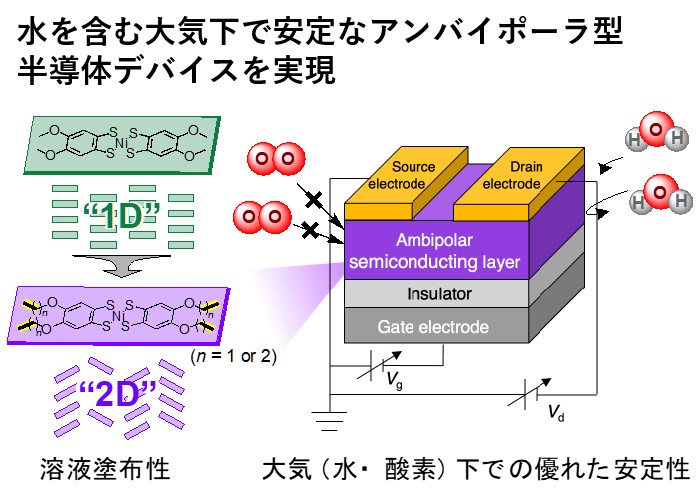

藤野智子(A01)、牧浦理恵(A01)らは、水や酸素を含む大気中でも安定な、単一成分によるアンバイポーラ型半導体を実現しました。この材料は加工が容易なうえ、薄膜の形態でも結晶性が高く、最大10−2cm2V−1s−1の高いキャリア移動度と、最大105の大きなオン/オフ比という、良好なアンバイポーラ型の電荷輸送特性を示しました。この材料は水・酸素と反応しにくく、大気に数ヶ月暴露しても半導体としての機能を維持しました。

J. Am. Chem. Soc., 145, 2127-2134 (2023),

Supplementary Cover

Press Release: ISSP, The University of Tokyo News and Highlights: Nikkan Kogyo Shimbun

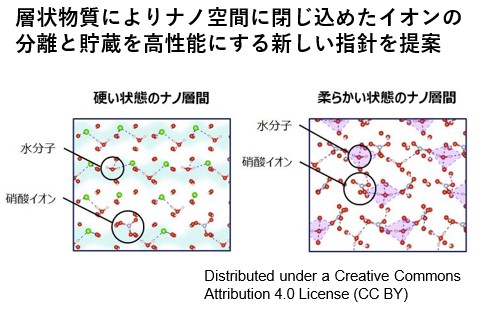

手嶋勝弥(A02)らは、高い結晶性、制御した陽イオン配列、多孔性および特徴的な粒子形状をもつ層状複水酸化物を合成しました。この材料は層間イオンの充填密度を24%減少させると、層状構造の変化を最小限に抑えながら、硝酸イオン周辺の水中の2次元水素結合ネットワーク構造を効果的に促進して硝酸イオンの貯蔵容量を300%増加させることを実証しました。

Nat. Commun., 13, 6448-1/9 (2022).

プレスリリース:信州大学

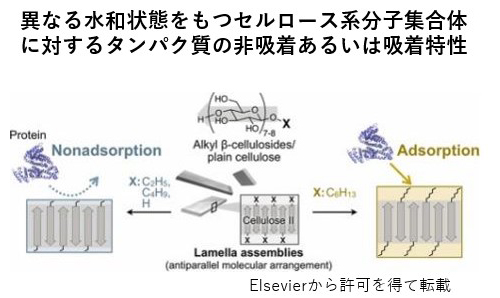

芹澤武(A01)、渡辺豪(A02)、田中賢(A03)らは、様々な分子・集合構造をもつセルロース系分子集合体の水和状態を系統的に解析し、水和状態とタンパク質非吸着/吸着特性との相関について分子レベルで明らかにしました。

Colloids Surf. B: Biointerfaces, 220, 112898-1/9 (2022).

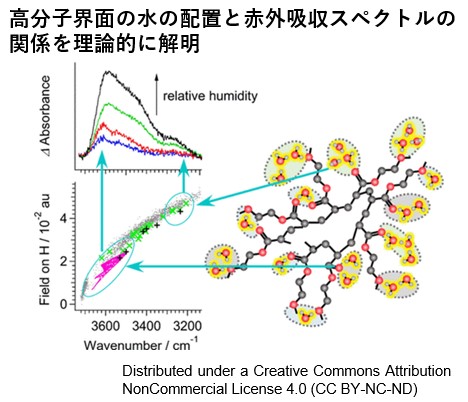

池本夕佳(A02)、鳥居肇(A02)、原田慈久(A02)、田中賢(A03)、鷲津仁志(A02) らは、生体適合性の異なるポリマーの加湿下赤外吸収スペクトルと理論計算の比較により、水のOH伸縮振動数はH原子が感知する電場によって制御されており、高分子界面における水の配置とよく相関することを示しました。

J. Phys. Chem. B., 126, 4143-4145 (2022).

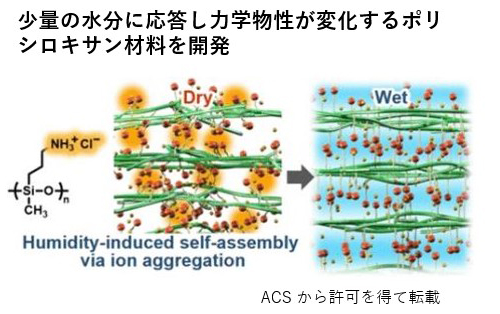

原光生(A01)、藤井義久(A03)らは、ポリシロキサンの全モノマー単位にアミン塩酸塩を導入した水溶性ポリシロキサンを合成しました。加湿により、分子内・分子間でのイオン凝集や主鎖の構造が高秩序化し力学物性が変化することを見出しました。

Macromolecules, 55, 4313-4319 (2022).

田中賢(A03)、原田慈久(A02)、池本夕佳(A02)らは、原子間力顕微鏡、水晶振動子マイクロバランス測定、軟X線発光分光により、ポリマー上の水がポリマーの相分離を引き起こすこと、ポリマーの低密度領域でC=O基上に吸着した水と四面体配位の水が共存し、中間水生成の足場となり血液適合性に寄与することを見出しました。

Langmuir, 38, 1090-1098 (2022).

Cover Picture

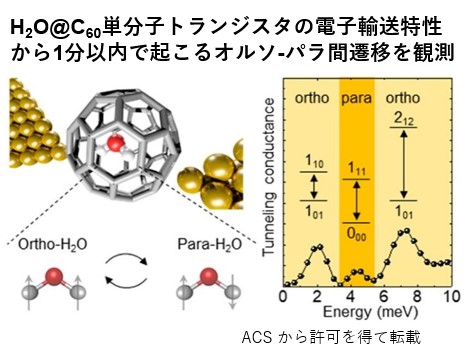

橋川祥史(A01)らは、H2O@C60単分子トランジスタを用いて水分子の量子回転励起を観測し、水分子の価電子とC60伝導電子間の相互作用に起因すると思われる、1分以内で起こる水のオルソ-パラ間遷移があることを示しました。

Nano Lett., 21, 10346-10353 (2021).

プレスリリース:京都大学、東京大学、東北大学

紹介記事:日本経済新聞、日刊工業新聞、EurekAlert!

牧浦理恵(A01)らは、水面に原材料を含む溶液を滴下するという極めて簡単な方法で、高度な立体ナノ構造を有し、電気を流すナノシートの作製に成功しました。

ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 54570-54578 (2021).

プレスリリース:大阪府立大学

紹介記事:日本経済新聞、日刊工業新聞、

マイナビニュース、 EurekAlert!、AsiaResearchNews、AZONANO、ScienceDaily、Phys.org、Mirage.News、Nanowerk

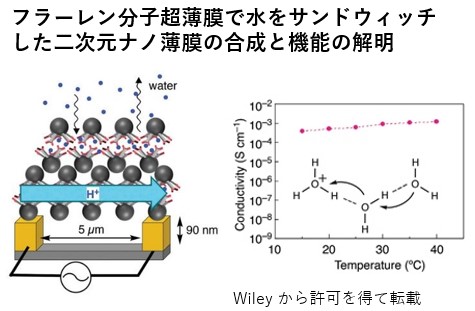

原野幸治(A01)、田中求(A03)らは、2層の両親媒性フラーレン分子二次元膜間に水の層を有する厚さ3 nmで数十cm2という大面積で均一なナノ薄膜を合成することに成功しました。この薄膜は金電極など様々な基板に転写することが可能であり、膜内に形成された水の水素結合ネットワークを介して高いプロトン導電性を示すことを見いだしました。

Adv. Mater., 34, 2106465-1/10 (2022).

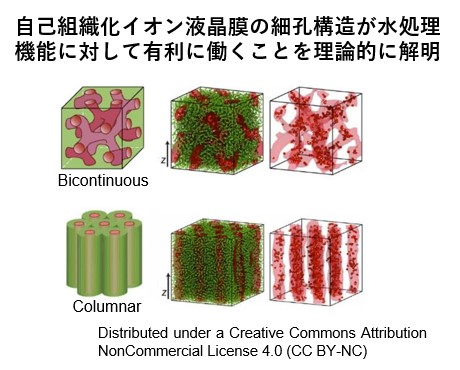

鷲津仁志(A02)、加藤隆史(A01)、渡辺豪(A02)らは、大規模分子動力学計算により自己組織化イオン液晶膜のX線回折で得られたナノチャネル構造を再現しました。さらにチャネルに閉じ込められた水の水素結合の解析から、1次元のイオン性ナノチャネルの構造が溶解・拡散の観点で適していることを明らかにしました。

Sci. Adv., 7, eabf0669-1/14 (2021).

Online Cover

プレスリリース:兵庫県立大学、兵庫県教育委員会、大阪大学、北里大学、東京大学工学部

紹介記事:日本経済新聞

児島千恵(A03)、森田成昭(A02)、田中賢(A03)らは、薬物運搬体モデルとして末端密度の異なるPEG修飾デンドリマーを合成し、水和状態と体内動態を調べました。そして、水和状態とがん組織への集積性(血中滞留性)との関係を明らかにしました。

Mater. Sci. Eng. C, 126, 112159-1/7 (2021).

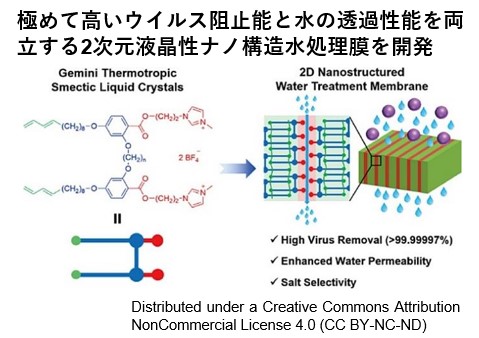

加藤隆史(A01),熊木治郎(A02)らは、カチオン性のイミダゾリウム部位からなる双頭型イオン性スメクチック液晶を基盤とした2次元液晶性ナノ構造水処理膜を開発し、99.99997%以上の高いウイルス阻止能と水の透過性能を有することを示すことに成功しました。

ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 20598-20605 (2021).

楽優鳳(A03)らは、超高含水率1次元フォトニックハイドロゲルがイオン拡散により可視から近赤外の全波長領域で大きな電気光学応答を示し、電気的に印刷されたパターンを水中で長時間維持することを実証しました。このようなフルカラー特性は、水中用次世代反射型ディスプレイへの道を拓くものとなることが期待されます。

Adv. Opt. Mater., 9, 2002198-1/9 (2021).

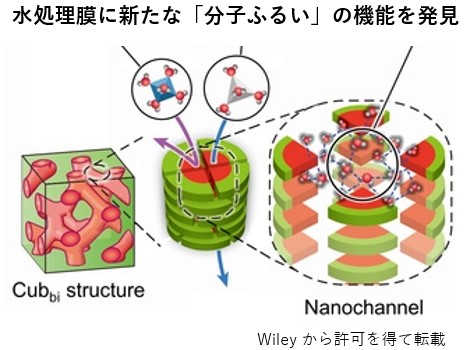

加藤隆史(A01)と原田慈久(A02)の共同研究により、液晶高分子を用いた水処理膜が、イオンを取り巻く水の水素結合構造を認識して特定のイオンを透過させることが明らかになりました。

Angew. Chem. Int. Ed., 59, 23461-23465 (2020).

プレスリリース:東京大学工学部、東京大学物性研究所

紹介記事:日本経済新聞電子版、Nature Reviews Chemistry誌(Research Highlight)

武田洋平(A01)らは、湿度に応じて可逆的に色変化を示す分子性多孔質結晶を開発しました。池本夕佳(A02)との共同研究により、この色変化は結晶の分子構造が湿度によって変化し、結晶中の細孔の性質が変わるためであることわかりました。

Commun. Chem., 3, 118-1/8 (2020).

プレスリリース:大阪大学、高輝度光科学研究センター

紹介記事:Optronics、ScienceDaily、Phys.org.、EurekAlert!

お問い合わせ

水圏機能材料総括班〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院工学系研究科 加藤隆史研究室内

Email:office@aquatic-functional-materials.org